NC工作機械 ( Numerically Controlled Machine Tool ) は、英文字と数字で構成された数値情報で自動的に制御される工作機械である。

詳細

NC工作機械が登場する以前は、部品の機械加工は作業者による手作業で行われていた。すなわち部品を加工する工作機械の動作を、手動によるハンドル操作で行っていた。このため、形状が複雑な部品や精度を要する部品の加工は非常に困難であった。一方、第2次世界大戦以降、アメリカ空軍は、航空機開発のために複雑形状の部品加工や検査用ゲージの高精度加工を必要としていた。

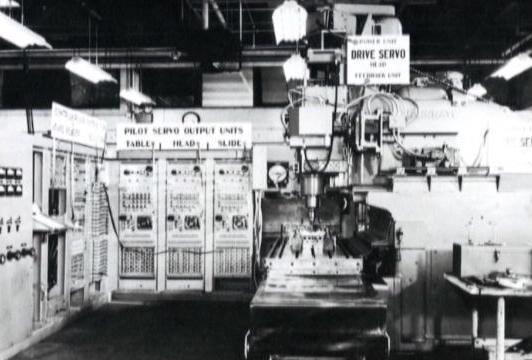

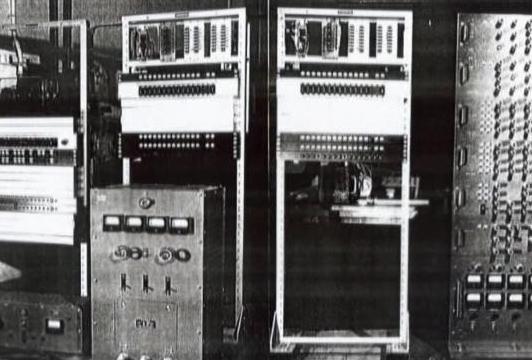

ちょうどその頃、John T. Parsonsがヘリコプタのタービンブレード検査用ゲージの加工法を提案しており、1949年にマサチューセッツ工科大学(MIT)のサーボ機構研究所に迎えられ、フィードバック制御システムが開発された。ここで開発されたサーボ機構をフライス盤に組み込んだ世界で最初のNC工作機械が、1952年9月にマサチューセッツ工科大学(MIT)で公開された。

NC工作機械は数値制御 ( NC:Numerical Control ) された工作機械であり、その動作が数値情報で自動的に制御されるところに特徴があり、複雑形状の部品加工を自動的に繰り返して大量生産できるという点が画期的であった。

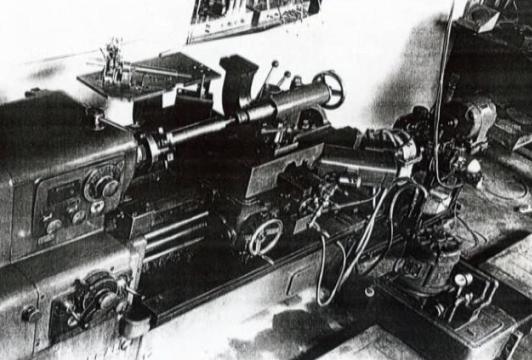

世界で最初のNC工作機械の資料は1953年に日本へ紹介され、東京工業大学や東京大学生産技術研究所などでNC工作機械の研究が行われた。日本で最初のNC工作機械としてNC旋盤が開発され、1957年に東京工業大学で公開された。NCフライス盤は1958年に牧野フライス製作所と富士通とにより試作された。

1959年にはアメリカの Kearney & Trecker Corporation が、自動工具交換装置 ( ATC:Automatic Tool Changer ) を備えた世界初のマシニングセンタを開発している。工作機械の動作だけでなく工具交換を自動化したことにより、一度の段取りで複数の加工行程を要する部品加工の工程集約を実現した。また、工作物や工具の取り付け取り外しが不要となり、機械操作を行う作業者の削減と加工精度の改善に貢献した。このマシニングセンタは、ターニングセンタやロボット、自動搬送車 ( AGV:Automatic Guided Veicle ) とともに、FMS ( Flexible Manufacturing System ) を構成する重要な工作機械となっている。

関連項目

執 筆 : 白瀬 敬一